As relações de gênero em assentamentos precários diante da insegurança hídrica: uma análise feminista no planejamento territorial

Dissertação de mestrado

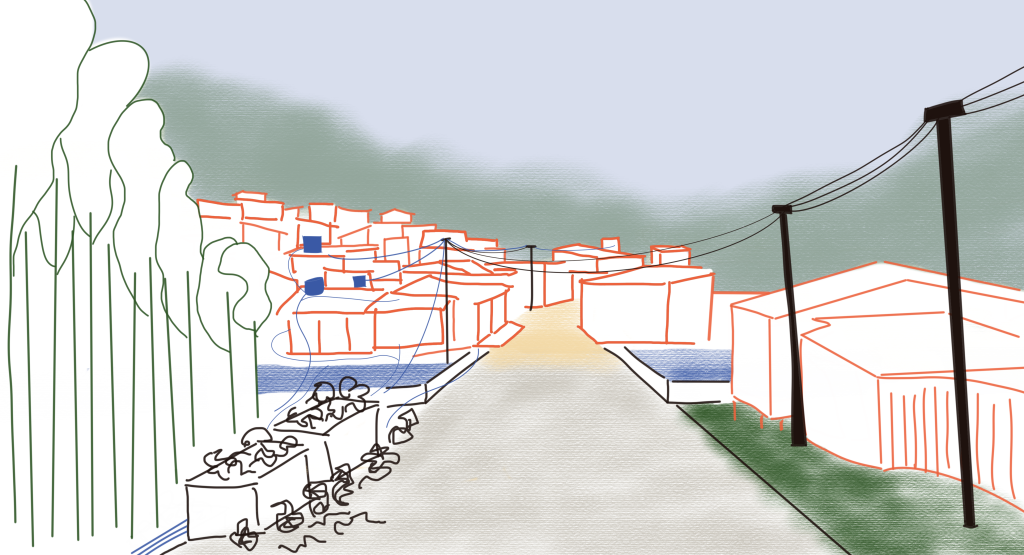

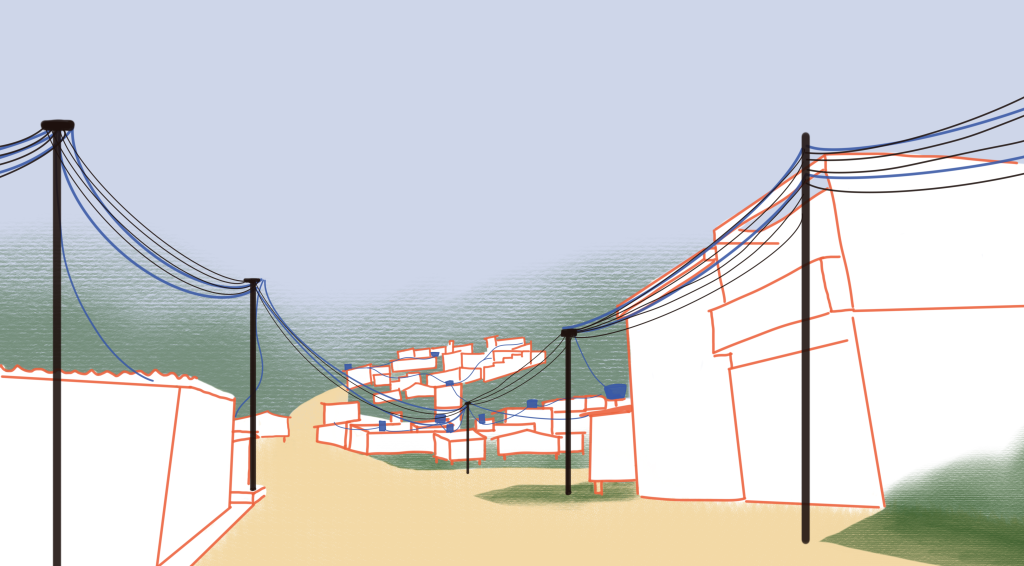

O objetivo desta dissertação consiste em analisar como a construção social de gênero distribui as responsabilidades pelas práticas de acesso à água em contexto de moradias precárias no espaço urbano, tendo como estudo de caso a comunidade Mangueirinha, localizada no extremo leste do município de São Paulo, um assentamento precário que apresenta vivências diversas de acesso, uso e gestão da água. Para este fim, partiu-se da perspectiva teórica e prática da Ecologia Política Feminista e sua contribuição para o planejamento territorial, aprofundando questões socioambientais do direito à água em escalas menos visíveis, como da casa e do corpo, entrelaçada com as relações de poder de gênero.

O objetivo geral apresentado compreende ainda os seguintes objetivos específicos:

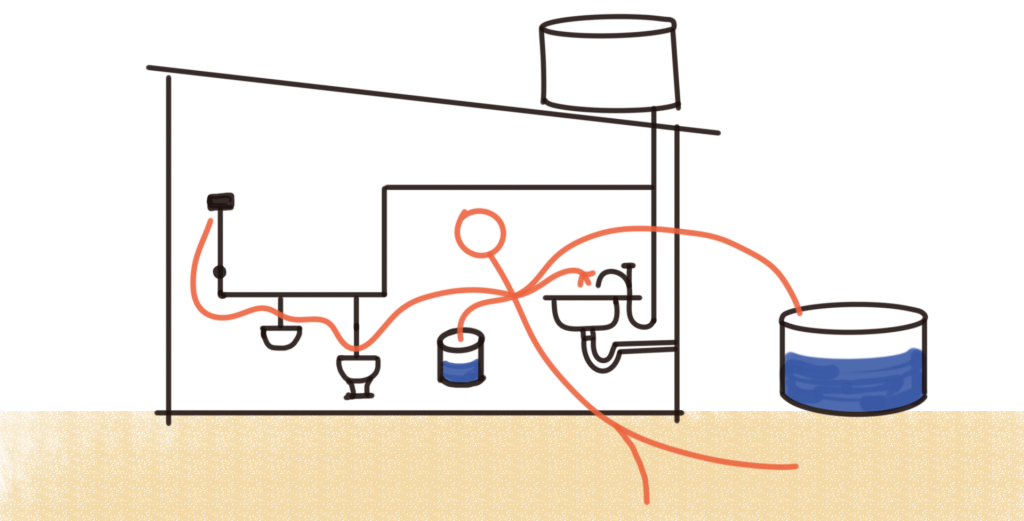

- Conhecer a infraestrutura de acesso à água existente na comunidade;

- Entender onde a água está e como ela chega até as moradias da comunidade;

- Compreender a divisão dos papeis de gênero nas atividades diárias de acesso à água na escala domiciliar;

- Identificar os instrumentos e objetos que cada sujeito generificado utiliza para acessar água;

- Identificar os trajetos e os espaços que cada sujeito generificado vivencia nas práticas de acesso à água.

Os objetivos elencados visam responder à seguinte pergunta de pesquisa: Como os papeis de gênero se constituem nas práticas diárias de acesso à água dos moradores da comunidade Mangueirinha?

Essa pesquisa é de natureza exploratória, de metodologia qualitativa e estudo de caso com a combinação de métodos que possibilitaram a compreensão das ações dos sujeitos na vida cotidiana. Mesmo que ainda não exista um método feminista consolidado, a presente pesquisa adota práticas metodológicas feministas e um compromisso ético de pensar processos outros de coleta, sistematização e análise de dados. Por isso, o objeto de estudo são as experiências corporificadas que moradores e moradoras da comunidade Mangueirinha vivenciam frente a realidade de insegurança hídrica e as diversas estratégias que utilizam diariamente para superá-la. Tais experiências corporificadas são a materialização da violência de gênero, da distribuição desigual de infraestruturas no território urbano e da naturalização da insegurança hídrica no cotidiano. Além disso, trago a posicionalidade da investigadora, com o relato de campo da minha experiência enquanto pesquisadora, jovem, mulher cisgênero, branca, bissexual e classe média, na comunidade Mangueirinha.

(…) Na realidade, para os moradores, eu era a moça novinha arquiteta que estava estudando sobre a água e ia ajudar a comunidade pressionando a companhia provedora do serviço de abastecimento de água no município. Eu era lida como uma ajuda para a comunidade e em nenhum momento alguém questionou a minha presença no território, muito pelo contrário, muitas vezes eles diziam “você é arquiteta? daora, você deve trampar muito, tá na luta, faz os seus corres tranquila, boa sorte”. Ouvi muitas falas de incentivo sobre a minha pesquisa, vinda dos moradores entrevistados, da liderança, das pessoas que eu encontrava no bar enquanto almoçava. Creio também que houve uma dinâmica de autorização da minha presença no território, o que ajudou a minha entrada na comunidade para realizar as entrevistas (…)

Trecho retirado do capítulo “Relato de Campo: a minha experiência de pesquisa”, pág. 65

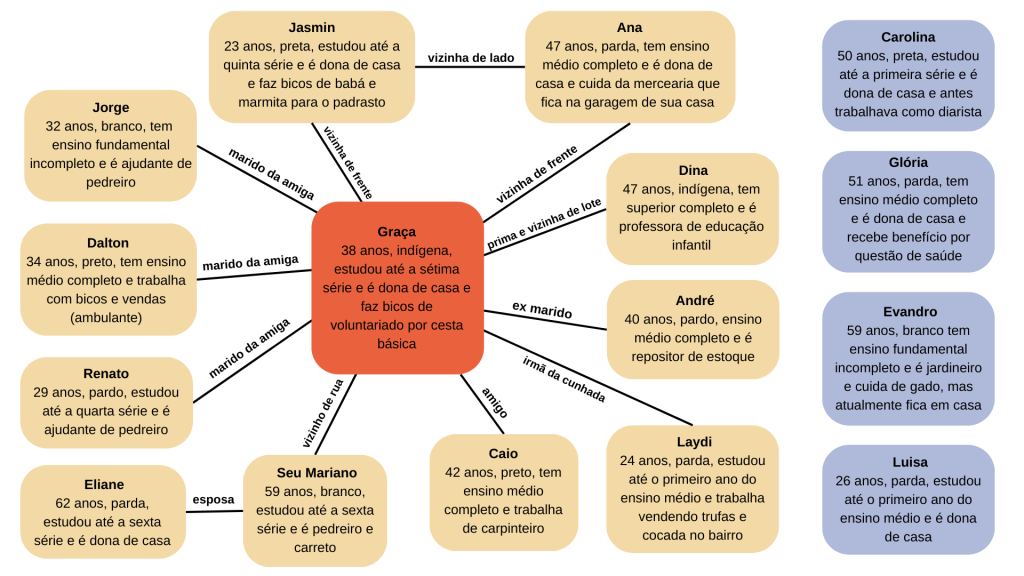

O tempo de coleta no campo durou 6 meses, desde a primeira visita na comunidade Mangueirinha em novembro de 2022 até o último dia de entrevistas em abril de 2023. A entrada na comunidade se deu pela moradora Graça, contato que chegou pela frente de mulheres da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, UMM-SP, grupo que Graça participa atuando na região da Mangueirinha na mobilização das famílias pela luta por moradia e direitos básicos, e entidade parceira do Laboratório Justiça Territorial, Labjuta-UFABC, onde sou pesquisadora. A escolha dos(as) entrevistados(as) foi a partir da rede de amizades de Graça, porque o contato foi mediado por ela para que o morador e a moradora criassem confiança em mim e se sentissem confortáveis durante as entrevistas, e também por bola de neve em que entrevistado(a) indicou outro(a) na entrevista e fez a mediação entre eu e essa nova pessoa. A partir do universo de moradores da comunidade e a variável de gênero, foram ao todo 17 pessoas entrevistadas, sendo 1 a liderança, 7 moradores homens e 9 moradoras mulheres. Quanto à questão ética, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do ABC, todas as pessoas entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi assegurado a preservação dos dados, a confidencialidade e o anonimato, tanto das pessoas quanto da comunidade. Então, a comunidade Mangueirinha é um nome fictício para a comunidade estudada e os nomes dos(as) entrevistados(as) foram alterados.

A partir da análise das 17 entrevistas e da observação do campo, os dados foram organizados em formato de narrativas temáticas, sendo a primeira delas o detalhamento da infraestrutura de abastecimento de água presente na comunidade, para então trabalhar a questão da insegurança hídrica domiciliar e as relações de gênero, como: 1) a divisão por gênero das tarefas para conseguir água diariamente; 2) o corpo como parte da infraestrutura; 3) a água enquanto mediadora de relações conjugais; 4) e o uso do poder sobre a infraestrutura como forma de controle. O capítulo é finalizado com o epílogo da Mangueirinha, uma conclusão que amarra todas as narrativas antes apresentadas e analisadas.

Diante da realidade de insegurança hídrica, os moradores e moradoras da comunidade Mangueirinha desenvolveram diversas estratégias para superá-la, desde a implantação de redes de abastecimento autoconstruídas, como os poços e as mangueiras, a rede de apoio de doação de água entre vizinhos, o armazenamento em recipientes alternativos à caixa d’água, a reivindicação por saneamento e urbanização junto ao poder público. Tais estratégias impactam sua rotina, corpo, emocional, oportunidades e relacionamentos, mas a falta d’água é tão constante que essas práticas foram introduzidas em suas vidas e naturalizadas, sem serem reconhecidas como um problema estrutural de violação de direitos. Ao colocar-se em uma posição que gera tanto conflitos e ameaças, o esforço do morador ou moradora para manter o abastecimento de água em sua casa está emaranhado à luta pela continuidade dos ritmos e das rotinas de sua vida diária, sendo visível a complexidade do processo de fazer a água circular em um assentamento precário. É necessário um entendimento do direito à água, moradia e cidade no sentido das dimensões produtivas (subsistência, material) e reprodutivas (cultura, corpo), para permitir que as pessoas desfrutem da vida urbana em toda a sua plena capacidade humana e bem-estar.

Nesse sentido, aborda-se como as relações de gênero se constituem das dinâmicas de insegurança hídrica domiciliar em contexto de moradias precárias, incluindo as relações sociais que mediam e se dão no processo de acesso à água diariamente no território da comunidade Mangueirinha. Essa abordagem procura engajar ações para superar a insegurança hídrica domiciliar sem prescrever ações e atores padronizados, universais, neutros. É uma visão feminista do planejamento territorial, sem premissas de neutralidade, mas sim que pensa o território a partir das diferenças, para caminhar para políticas públicas mais inclusivas e desenhos de paisagens urbanas com uma distribuição mais igualitária de infraestruturas e direitos.

Portanto, a pesquisa defende uma mudança da visão do acesso à água no campo do planejamento territorial, enfatizando a importância de reconhecer como as relações de poder de gênero são constituídas nas dinâmicas de insegurança hídrica e moldam o corpo e a experiência das pessoas no território urbano. Há diversas formas de acessar, manusear e interpretar a água, são práticas culturais não estáticas e que mudam durante o tempo e espaço, são relações sociais baseadas em recursos e ontologias da água continuamente retrabalhadas e co-produzidas por questões políticas, econômicas e materiais. No mesmo sentido, o gênero também se transforma em um ato contínuo a depender da cultura, tempo, espaço e sociedade, porém é tomado como um fato natural, o que renuncia o poder de ampliar o campo cultural e corporal com performances subversivas e interseccionais de gênero, classe, raça. Essa multiplicidade de mundos relacionados à água e ao gênero deve ser incluída nas análises e propostas de intervenções de políticas públicas, a fim de não reforçar um planejamento territorial neutro e universal e que não considera a realidade da parcela da sociedade que vivencia a insegurança hídrica cotidianamente. Assim, a contribuição da presente pesquisa é ampliar os estudos de gênero na área da Ecologia Política Urbana em diálogo com o campo do Planejamento Territorial, possibilitando um fértil terreno de mudança.

Período de execução:

out 2020 a out 2023

Equipe:

Veridiana Godoy – Pesquisadora

Vanessa Empinotti – Orientadora

Parceiros:

União dos Movimentos de Moradia de São Paulo (UMM-SP)

Laboratório Justiça Territorial (LabJuta-UFABC)

Publicações:

GODOY, V. E. As relações de gênero em assentamentos precários diante da insegurança hídrica: uma análise feminista no planejamento territorial. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território. Universidade Federal do ABC. São Bernardo do Campo, 2023.

GODOY, V. E.; EMPINOTTI, V. L. . O corpo como parte da infraestrutura: as experiências corporificadas de insegurança hídrica das moradoras da comunidade Mangueirinha, Zona Leste de São Paulo. In: Feminising urban struggles: bodies, territories and politics in the production of peripheral spaces, 2023, São Paulo. Abstracts Feminising urban struggles: bodies, territories and politics in the production of peripheral spaces, 2023. Disponível em: https://www.labcidade.fau.usp.br/wp-content/uploads/2023/11/Feminising-urban-struggles-seminar_proceedings_Final-Version.pdf

GODOY, V. E.; EMPINOTTI, V. L. . A contribuição da Ecologia Política Feminista para o planejamento territorial: o debate da insegurança hídrica e gênero. In: XX Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 2023, Belém, PA. Anais dos Trabalhos do XX ENANPUR, 2023. Disponível em: https://anpur.org.br/wp-content/uploads/2023/05/st12-01.pdf